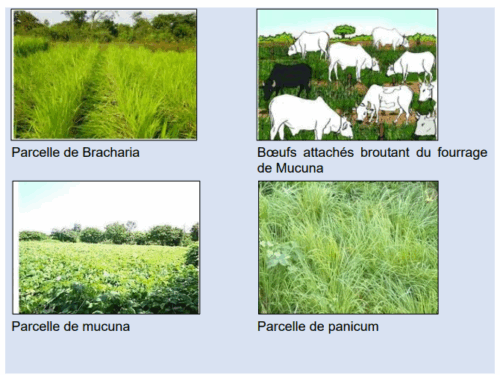

A- Cultures de variétés fourragères résistantes

-

Description

Le fourrage est toute substance d’origine végétale à l’exception des grains servant à la nourriture et à l’entretien du bétail, plantes, tiges, feuilles et racines fraîches ou séchées de prairies naturelles ou artificielles. La production de fourrage consiste à introduire dans les systèmes de cultures des plantes à vocation fourragère afin d’améliorer la disponibilité en aliment pour le bétail de qualité. Les fourrages sont utilisés pour nourrir les bovins, caprins, ovins, équins

mais également pour les porcins, camélidés, canards, oies, lapins etc. Ils sont servis aux animaux sous la forme séchée ou humide. -

Objectifs

Les objectifs visent à améliorer la disponibilité en fourrage, en particulier durant la saison sèche, afin de garantir une alimentation équilibrée et constante au bétail. Cela permet de réduire la pression exercée sur les pâturages naturels, tout en augmentant la productivité animale, que ce soit en termes de production de lait, de viande ou de force de travail. Par ailleurs, il s’agit également de valoriser les espèces locales, mieux adaptées aux conditions climatiques spécifiques de la régions

-

Conditions d’utilisation

Les conditions d’utilisation concernent principalement les systèmes agro-pastoraux ou agrosylvopastoraux, particulièrement adaptés aux zones caractérisées par une faible pluviométrie ou une irrégularité des précipitations. Elles s’appliquent également aux exploitations agricoles mixtes combinant cultures et élevage, où il existe un besoin de ressources fourragères alternatives ou complémentaires. Enfin, la mise en œuvre dépend de la disponibilité de semences, de boutures ou de plants en pépinière.

-

Étapes de mise en œuvre

Diverses variantes de plantes peuvent être introduites pour disposer de ressources fourragères supplémentaires. Il s’agit des légumineuses herbacées comme le Vigna unguiculata (niébé fourrager) ; des légumineuses arbustives et arborées comme les Cajanus cajan, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium, Acacia albida. Le tableau suivant présente les caractéristiques de la culture de ces espèces avec leurs avantages et inconvénients.

a) Choix des espèces adaptées :

Le choix des espèces fourragères doit être orienté vers des variétés adaptées aux conditions locales, telles que Vigna unguiculata (niébé fourrager), Cajanus cajan, Leucaena leucocephala, Gliricidia sepium et Acacia albida. Ces espèces présentent une bonne résistance aux conditions climatiques difficiles et offrent un bon potentiel fourrager, tout en s’intégrant facilement dans les systèmes agricoles existants.b) Mise en place selon les espèces :

La mise en place varie selon l’espèce sélectionnée. Vigna unguiculata peut être cultivé en culture pure ou associée, avec un semis direct en poquet de deux graines, espacées de 20 à 30 cm, et une récolte en fin de cycle (fanes, gousses, graines). Cajanus cajan se cultive en culture pure ou en haies d’embocagement, avec un semis en poquet à raison de 1 m x 0,5 m, à renouveler tous les 2 à 3 ans. Leucaena leucocephala est utilisé comme haie brise-vent, avec un semis direct ou un repiquage de plants espacés de 1 à 3 m, accompagné d’un émondage régulier. Gliricidia sepium se plante en haies ou en couloirs, avec un espacement de 5 m x 5 m, à partir de boutures ou de plants issus de pépinières, nécessitant un émondage fréquent. Quant à Acacia albida (Gao), il est implanté en embocagement espacé de 10 m x 10 m ; sa croissance lente requiert une protection initiale, mais il peut ensuite être utilisé librement par les animaux pour ses gousses et son feuillage. -

Entretien

L’entretien des espèces fourragères nécessite un désherbage initial jusqu’à l’établissement des plants afin de favoriser leur développement. Une surveillance régulière de la croissance est indispensable, notamment pour les espèces à développement lent comme Acacia albida. Un émondage fréquent est requis pour Leucaena et Gliricidia, afin d’éviter leur envahissement ou un ombrage excessif qui nuirait aux cultures voisines. Le repiquage des plants manquants peut s’avérer nécessaire pour assurer une couverture optimale, et il est important de protéger les jeunes plants contre les animaux à l’aide de clôtures ou de cages.

-

Avantages

Ces espèces présentent de nombreux avantages. Elles sont généralement résistantes à la sécheresse et adaptées aux sols pauvres, ce qui les rend précieuses dans des contextes agricoles difficiles. Elles offrent une source de fourrage vert disponible localement, tout en améliorant la structure et la fertilité des sols grâce aux légumineuses fixatrices d’azote, comme Acacia albida. Leur culture permet également de valoriser des terres marginales, de réduire les coûts liés à l’alimentation du bétail et de diversifier les sources de revenus agricoles, notamment par la production de semences, de biomasse et de bois de chauffe.

-

Inconvénients

Malgré leurs nombreux atouts, certaines contraintes doivent être prises en compte. La croissance lente de certaines espèces, comme Acacia albida, nécessite une protection prolongée. Un entretien régulier est indispensable, comprenant l’élagage, le désherbage et la surveillance sanitaire. Certaines espèces, telles que Leucaena, peuvent provoquer des troubles digestifs (météorisation) chez les ruminants si elles sont mal gérées. De plus, Gliricidia peut entrer en concurrence avec les cultures vivrières en raison de son système racinaire étendu. Enfin, une densité de plantation élevée est souvent nécessaire pour atteindre une production de biomasse suffisante, et la disponibilité en semences ou plantules reste parfois limitée selon les zones.

B- Récolte de fourrages verts, séchage et conservation – Fenaison

-

Description

Il s’agit d’une technique de récolte du fourrage vert réalisée au stade de floraison, afin de garantir une valeur nutritive optimale. Une fois récolté, le fourrage est soumis à un séchage rapide, effectué à l’ombre par exposition indirecte au soleil, ce qui permet de préserver ses qualités nutritionnelles. Cette méthode vise principalement à conserver le fourrage en prévision de la saison sèche, période durant laquelle les ressources alimentaires pour le bétail sont souvent limitées.

-

Objectifs

Les objectifs de cette technique sont multiples. Elle permet avant tout de constituer un stock fourrager de qualité pour sécuriser l’alimentation animale tout au long de la saison sèche. Elle contribue également à améliorer les pratiques paysannes en matière de récolte, de séchage et de stockage du fourrage. En assurant une meilleure alimentation, elle renforce la productivité animale, notamment la production de lait, de viande et la force de travail. Cette optimisation de l’alimentation du bétail vise à terme à accroître les revenus des producteurs agricoles.

-

Conditions d’utilisation

Cette technique repose sur l’utilisation de pailles issues de pâturages naturels, qu’il s’agisse de graminées ou de légumineuses. La conservation du fourrage se fait idéalement à proximité du lieu d’habitation, afin d’en faciliter l’accès durant la saison sèche. Le volume de la meule dépendra quant à lui de la productivité locale ainsi que des moyens matériels et logistiques disponibles.

-

Étapes de mise en œuvre

La mise en œuvre de la conservation du fourrage suit plusieurs étapes clés

➤ La coupe

La coupe s’effectue au début de la floraison pour les graminées, au stade de boutons floraux ou au début de floraison pour les légumineuses, et au stade de floraison de l’espèce la plus précoce dans le cas d’associations. La hauteur de coupe doit être de 5 à 10 cm du collet des plantes, en veillant à ne pas tout récolter afin de laisser une parcelle destinée à la production de semences.

➤ Conditions climatiques

Les conditions climatiques doivent être favorables, avec une période sèche et ensoleillée sans pluie. La température de séchage ne doit pas dépasser 38°C, avec une préférence pour un séchage à l’ombre.

➤ Durée du séchage

La durée du séchage varie : 2 à 3 jours pour les graminées, 2 jours maximum pour les légumineuses, et 2 à 3 jours pour les associations.

➤ Matériel et équipements nécessaires

Le processus nécessite un certain nombre de matériels et équipements, notamment des outils de coupe comme la faucille, le coupe-coupe ou le daba, ainsi que des accessoires tels que des cordes, paniers ou charrettes. Le matériel végétal comprend le fourrage vert ou la paille, et certains produits comme le sel (utilisé comme conservateur) ou les cendres (pour lutter contre les termites). Des équipements de stockage sont également indispensables, comme un hangar, un magasin ou une grange.

➤ Stockage

Le stockage doit se faire dans un local bien aéré, sec, et protégé de la pluie et du soleil, par exemple un hangar ou une grange ouverte sur un côté.

➤ Utilisation

Concernant l’utilisation, pour une meule, il faut prélever le fourrage à partir de la couche supérieure, tandis que pour un stock en vrac, on utilise la partie la plus accessible.

➤ Rationnement

le rationnement prévoit une phase d’adaptation de deux semaines. Un bovin adulte consommera environ 2,5 kg de fourrage par jour, tandis qu’un petit ruminant adulte en recevra entre 0,5 et 0,7 kg. La base de calcul est de 2,5 kg pour 100 kg de poids vif. -

Entretien

Pour assurer une bonne gestion et la pérennisation de la technique de production de foin, il est essentiel de mettre en place un système structuré de gestion et de perfectionnement. Cela passe par l’organisation des pratiquants en groupes de formation, leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires à travers des sessions portant sur les étapes clés : la récolte précoce du foin, le séchage et le stockage au-dessus du sol, ainsi que la construction d’abris adaptés pour conserver le fourrage. Il est également important d’encourager l’utilisation des résidus de culture et la valorisation du foin naturel disponible localement. Enfin, pour une appropriation durable, il faut susciter l’ambition des producteurs à travers des approches participatives et des stratégies motivantes favorisant leur engagement à long terme.

-

Avantages

La technique présente plusieurs avantages notables. Elle offre un coût de production faible pour un foin de bonne valeur nutritionnelle, proche de celle de l’herbe fraîche, ce qui en fait une excellente réserve alimentaire pour la saison sèche. Elle permet d’améliorer les productions animales en termes de viande, de lait et de force de travail, tout en augmentant les revenus des producteurs. De plus, cette méthode assure une accessibilité continue à l’aliment pour le bétail, quelle que soit la saison. Elle se distingue également par sa simplicité et son faible coût de mise en œuvre, ce qui la rend accessible même aux petits exploitants.

-

Inconvénients / Contraintes

Malgré ses bénéfices, la technique comporte certaines contraintes. Elle exige un travail rigoureux et constant, notamment pour le suivi du séchage et du stockage. Elle nécessite également un lieu de stockage approprié ainsi qu’un moyen de transport du fourrage. Une coupe anarchique peut entraîner la dégradation des parcours naturels et la perte de biodiversité floristique. En outre, il existe un risque d’attaques par les termites, surtout en l’absence de mesures de protection adéquates.

-

Références

– SWISS Contact Projet Sahel Agro Formation Mali-Niger. Fiches techniques en agro-écologie, p. 200.

– Rapport de mission de l’équipe des consultants – Étape de Maradi, mars 2021, p. 11.

– Suttie J-M., 2004. Conservation du foin et de la paille pour les petits paysans et les pasteurs, FAO – N° 29, p. 23.

– Fiche « Embocagement des sites de cultures vivrières », p. 175.

– Fiche « Introduction de légumineuses dans les systèmes de cultures », p. 89.

– Fiche « Associations culturales », p. 185.

– Fiche « Successions culturales », p. 191.

– Fiches « Systèmes de cultures sur Couverture Végétale (SCV) », p. 197 à p. 212.

C- Fauchage et conservation à l’état humide de fourrages verts – Ensilage

- Description

L’ensilage est un processus de fermentation destiné à conserver le fourrage à l’état humide à l’abri de l’air. L’ensilage d’herbe reste la technique de récolte qui permet de mieux conserver la valeur énergétique de l’herbe. Lorsque l’ensilage est réussi, l’animal doit retrouver la valeur et le goût de l’herbe sur pied. -

Objectifs de la TIA

La Technique d’Intensification Agricole (TIA) a pour principal objectif de garantir un stock fourrager de sécurité, de bonne qualité, afin de répondre aux besoins alimentaires du bétail, notamment en période de soudure. Elle vise également à améliorer les pratiques paysannes en matière de récolte, de séchage et de stockage des fourrages. Grâce à une meilleure gestion des ressources, cette technique permet d’accroître les productions animales, qu’il s’agisse de viande, de lait ou d’animaux de trait, tout en contribuant à l’augmentation des revenus des producteurs ruraux.

-

Conditions d’utilisation

La mise en œuvre de la TIA repose sur l’utilisation de pailles issues de pâturages naturels graminéens, telles que Aristidia mutabilis ou Schoenefeldia gracilis. Ces pailles sont rassemblées pour former des meules, stockées à proximité du lieu de séjour des éleveurs durant la saison sèche, facilitant ainsi leur accessibilité. Le volume des meules varie selon la productivité locale des pâturages et les moyens disponibles pour leur confection, rendant cette méthode adaptable à différents contextes d’exploitation.

-

Etapes de mise en œuvre

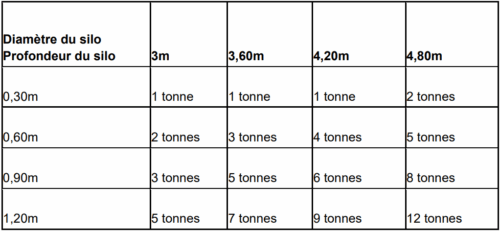

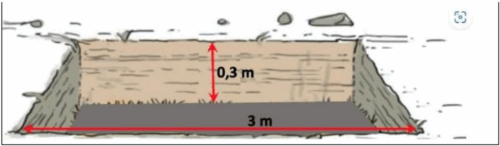

La première étape consiste à confectionner un silo-fosse et à choisir son emplacement. Il est recommandé de sélectionner un terrain compact présentant une pente légère pour faciliter l’écoulement et le drainage. Les dimensions du silo (diamètre et profondeur) doivent être déterminées en fonction du nombre d’animaux à nourrir, de leur catégorie, ainsi que de la durée prévue de l’alimentation. Le dimensionnement doit permettre de retirer quotidiennement une couche de 5 à 10 cm de fourrage sur la surface exposée, ce qui contribue à limiter les pertes par avaries. Trois effets sont recherchés dans cette démarche : générer un écoulement régulier en masse, éviter la formation de voûtes à l’intérieur du silo, et assurer un débit contrôlé et continu du fourrage stocké.

Exemple de dimensionnement de silo-fosse :

Quantité totale de fourrage (tonnes) à ensiler selon la profondeur et le diamètre du silo

⮚ Creuser la fosse

⮚ Creuser la fosse

Creuser la fosse en tenant compte du dimensionnement, le surplus de terre est placé sur les côtés de la fosse.

Placer vos silos et mettre de la paille sur les côtés pour les isoler du froid Dimensionnement de la fosse

Dimensionnement de la fosse

⮚ Récolter le fourrage à ensiler

✔ Stade de coupe :

– Graminées : stade floraison ;

– Légumineuses : Stade floraison ;

– Association légumineuses graminées : Stade optimal de l’espèce la plus précoce.

– Niveau de coupe : couper l’herbe à la hauteur de 5 à 10 cm au-dessus du collet.

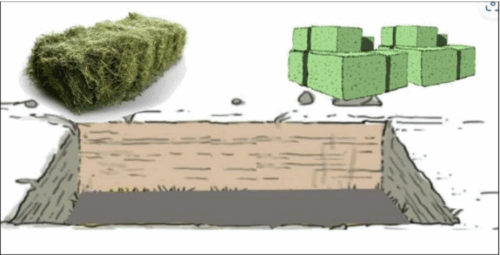

⮚ Remplir le silo-fosse

✔ Disposer en couches le matériel végétal à ensiler qui peut être en botte ou en vrac ;

✔ Asperger ou épandre le conservateur (sel de cuisine : 5 à 10 kg/tonne de matière fraîche) ;

✔ Tasser fortement (piétinement) sur tous les côtés et les angles ;

✔ Remblayer en dôme pour éviter l’affaissement du silo et l’infiltration des eaux ;

✔ Couvrir avec une natte, paille et argile ou du plastique ;

-Forme de fourrage en vrac ou en brique à mettre dans la fosse

-Fourrage à mettre dans la fosse

✔ Fermer avec du sable et combler l’affaissement après quelques jours ou semaines.

⮚ Conditions climatiques : Procéder à l’ensilage en temps non pluvieux.

Mesures de gestion, d’appropriation et de pérennisation

✔ Respecter une phase d’adaptation d’une semaine en donnant 25% de la ration en ensilage pendant les trois premiers jours et 50% pendant les 4 derniers jours;

✔ Refermer le silo après extraction de la ration avec une natte mouillée ou de la paille ;

✔ Petits ruminants : 0,73 à 1 kg par animal adulte de 30 à 35 kg de poids vif ;

✔ Bovins : 2,1 kg d’ensilage /100 kg de poids vif. -

Avantages

La technique permet la constitution de réserves fourragères de qualité, assurant ainsi la sécurité alimentaire du cheptel, même durant la période de soudure où les ressources naturelles sont limitées. Elle contribue également à l’augmentation de l’embonpoint des animaux, ce qui se traduit par une meilleure qualité et quantité de viande et de lait, améliorant de ce fait la productivité globale de l’élevage.

-

Inconvénients/contraintes

Malgré ses avantages, cette technique présente certaines contraintes. Elle nécessite un travail régulier, soigné et parfois pénible, notamment lors de la mise en place et du suivi de l’ensilage. Elle requiert également des conditions d’anaérobie strictes pour assurer une bonne conservation du fourrage. En l’absence de respect des bonnes pratiques, il existe un risque de perte de qualité du fourrage, notamment en raison de l’oxydation ou d’un mauvais compactage de l’ensilât.

-

Références

– SWISS Contact Projet SahelAgroFormation Mali-Niger. Fiches techniques en agro-écologie. 200 p.

– Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles. Technique de conservation des fourrages par voie humide, fiche 18, l’ensilage, 4 p.

D – Alimentation de la volaille en élevage traditionnel amélioré

-

Description

Au village, les poules qui ne reçoivent qu’un peu de son et, plus rarement quelques poignées de mil, sont obligées d’équilibrer cette ration en consommant des criquets, des termites, des vers de terre et des crustacés disponibles. Aussi, pour être adéquate, leur ration alimentaire doit comporter des ingrédients d’origine végétale et des ingrédients d’origine animale.

- Objectifs

Le recours aux ingrédients locaux dans l’alimentation de la volaille vise plusieurs objectifs essentiels. Il permet d’améliorer la qualité de l’alimentation des volailles, en adaptant les rations aux besoins spécifiques des différentes catégories d’animaux. Cette pratique contribue à augmenter les productions locales, tout en améliorant les revenus des éleveurs grâce à la réduction des coûts liés à l’achat d’aliments industriels. Elle facilite également la formulation de rations équilibrées et riches à partir des ressources disponibles localement, rapprochant ainsi l’éleveur de la ration idéale. De plus, elle permet de mieux répondre aux besoins nutritionnels des reproducteurs, notamment en protéines et en vitamines, et d’optimiser l’alimentation des poussins durant leurs premières phases de croissance, particulièrement entre les 30 et 45 premiers jours de vie. -

Conditions de mise en œuvre et matières premières

L’élevage de la volaille est propice dans toutes les zones agroécologiques du Bénin. Cependant, la particularité des oiseaux de basse-cour réside dans le fait que, pour être adéquate, leur ration alimentaire doit comporter des ingrédients d’origine végétale des ingrédients d’origine animale et des ingrédients d’origine minérale. Les ingrédients d’origine végétale constituent la fraction la plus importante de la ration (50 à 80%). Quant aux ingrédients d’origine animale on peut citer la farine et les déchets de poisson, la farine de sang, de viande, la poudre d’os, de coquille d’huître et des criquets. Pour les ingrédients d’origine minérale, il s’agit du sel, du calcaire, des phosphates, des métaux et des oligo-éléments. Ils ne constituent qu’une infime portion de la ration, mais leur carence entraine de graves disfonctionnements.

-

Étapes de mise en œuvre

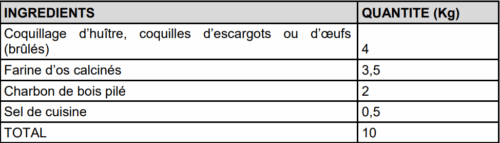

Les ingrédients d’origine végétale sont fournis à partir de la production locale ou des importations. Les ingrédients d’origine animale et minérale sont disponibles au niveau des abattoirs et sur les marchés locaux. Confection de rations améliorées : Pour confectionner un concentré minéral, il faut procéder au mélange suivant en utilisant toujours la même mesure, par exemple une petite calebasse, une louche, une grande ou moyenne boîte de tomate, une cup en plastique etc…

Concentré minéral (Source : MAG/EL, 2016)

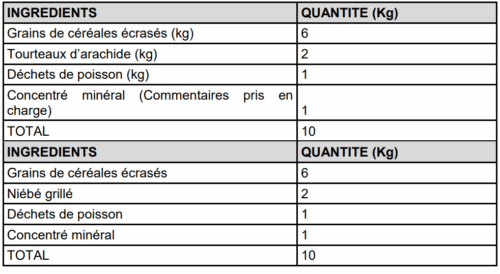

Au niveau de chaque ration, ajouter 1 kg de concentré minéral tel que formulé dans le tableau ci-dessus.

Ration N°1 pour 100 sujets adultes à base de tourteaux d’arachide Ration alternative N°2 pour 100 sujets adultes à base niébé grillé

Ration alternative N°2 pour 100 sujets adultes à base niébé grillé

– Mesures de gestion, d’appropriation et de pérennisation

Un bon aviculteur doit faire preuve d’imagination, de curiosité et de courage pour identifier et exploiter des sources locales de nourriture alternatives ou complémentaires pour sa volaille. Plusieurs stratégies simples et accessibles peuvent être mises en place pour renforcer l’autonomie alimentaire. Il peut s’agir de ramasser les grains de céréales restés dans les champs après la récolte ou sur les aires de battage, ou encore d’utiliser les graminées sauvages présentes dans le terroir, comme Panicum sp. L’éleveur peut également recourir à des restes de cuisine, des déchets de poissons, d’abattoirs, de brasserie ou de laiterie pour compléter l’alimentation. Les déchets de cultures de contre-saison (choux, laitues, carottes, piments, oignons) sont également de bonnes sources de nutriments. Par ailleurs, les grains germés représentent une excellente source de vitamines. Enfin, les ressources animales comme les termites, les vers de terre, les criquets et autres insectes récoltés par les enfants peuvent être utilisés, certains pouvant même faire l’objet d’un véritable élevage, renforçant ainsi la durabilité du système d’alimentation. -

Avantages

L’utilisation d’ingrédients locaux pour l’alimentation de la volaille présente de nombreux avantages. Ces ingrédients sont généralement disponibles sur place et donc facilement accessibles à tous les aviculteurs, quel que soit leur niveau de production. Leur coût est relativement faible, ce qui permet de réduire les dépenses liées à l’alimentation tout en maintenant une production viable. De plus, cette approche répond à une demande réelle du marché, ce qui favorise l’écoulement des produits avicoles. Enfin, elle contribue à l’amélioration de la qualité de vie des ménages, en augmentant leurs revenus et en renforçant la sécurité alimentaire.

-

Inconvénients/contraintes

Certaines contraintes peuvent freiner l’adoption de cette méthode. Les principaux problèmes concernent la cherté de certains intrants, ce qui peut augmenter le coût global de la production. À cela s’ajoutent des exigences en matière d’hygiène, notamment au niveau de l’habitat des volailles, des abreuvoirs et des mangeoires, qui doivent être régulièrement nettoyés pour éviter les maladies. De plus, une mauvaise maîtrise des signes cliniques liés aux carences alimentaires peut compromettre la santé et la productivité des animaux, rendant nécessaire un accompagnement technique pour les éleveurs.

-

Références

– MAG/EL, 2016. Guide de l’aviculteur au Niger, 47 p.

– MAG/EL, 2018. Guide national de mise en place et d’animation de dispositif d’innovations paysannes en Elevage (DIPE). 87 p.

– MAG/EL, Recensement Général de l’Agriculture et du Cheptel, 2007. Synthèse des résultats RGAC. 39 p.

E- Lutte contre les maladies aviaires

-

Description

La lutte contre les maladies aviaires est un ensemble de mesures pour assurer la santé de la volaille.

-

Objectifs de la TIA

● Assurer la santé de la volaille ;

● Mettre à la disposition des producteurs un programme simple de prophylaxie, pour les volailles laissées en totale liberté, recevant peu ou pas de soins. -

Contrainte de l’Aviculture villageoise

Les principales contraintes de l’aviculture villageoise sont :

✔ Les prédateurs (Serpent, chat, épervier) ;

✔ Mauvais habitat ;

✔ Variole ;

✔ Maladie du Gomboro ;

✔ Pseudo peste aviaire (Newcastle) ;

✔ Parasitisme interne ;

✔ Parasitisme externe. -

Précautions à prendre

Pour y faire face, il y’a deux types de mesures :

✔ La prophylaxie sanitaire consistant à la mise en œuvre des moyens qui empêchent l’installation des agents responsables des maladies (parasites, microbes) ;

✔ La prophylaxie médicale qui consiste à la lutte préventive contre les agressions parasitaires et infectieuses. -

Étapes de mise en œuvre

⮚ Mise en œuvre des techniques

✔ Établir le poulailler sur un sol sain et ombragé ; prévoir une fermeture et des perchoirs faciles à démonter et à nettoyer régulièrement ;

✔ Nettoyer et balayer 1 à 2 fois par semaine son poulailler (récupérer et transporter les déchets au champ ou produire du compost) ;

✔ Désinfecter son poulailler à l’aide : (Crésyl dilué :1 cuillère à café par litre d’eau, 3 fois par an, chaux vive, eau de javel, fumigation ; désinfection par la chaleur.).⮚ Méthodes de lutte contre les maladies aviaires

– Mesures concernant les maladies infectieuses et parasitaires

– Pour lutter contre les poux et les puces, placer dans les poulaillers un mélange de cendres de bois, de sable et de poussière de chaux ou de fleur de souffre.

– Le poulailler est ensuite désinfecté au lait de chaux, particulièrement dans les angles où logent les parasites ;

– Pour lutter contre les parasites vivant sous les écailles de pattes ou à la base des plumes, désinfecter les poulaillers et saupoudrer avec du sel pipérazine les volailles. Pour lutter contre les parasites internes, on utilise des vermifuges ;

– Pour lutter contre les maladies virales, vacciner les volailles en bonne santé avant que la maladie ne s’installe dans le village.Mesures à prendre en cas de maladie :

o Isoler les volailles malades, brûler ou enterrer les cadavres pour éviter la dispersion des microbes et retirer les oeufs pourris ;

o Désinfecter le poulailler ;

o Faire un vide sanitaire 2 semaines au moins après une désinfection ;

o Interdire l’accès du poulailler aux personnes étrangères.Quelques maladies

– La maladie de Newcastle

Comment reconnaître la maladie de Newcastle ? Dans un poulailler atteint de la maladie de Newcastle toutes les poules sont progressivement affectées et elles meurent presque toutes.

-Les symptômes se manifestent par :

✔ Une diarrhée verte ;

✔ Un écoulement des narines ;

✔ Une mise en boule des poulets

✔ Un hérissement des plumes ;

✔ Une paralysie et un écroulement ;

✔ Une mortalité élevée des poulets ;

✔ Un torticolis ;

✔ Œdème de la face et de la tête, et des barbillons ;

✔ Coloration bleue de la crête ;

✔ Insuffisance respiratoire ;

✔ Forte mortalité brutale ; Installation d’un tournis pour les poulets qui ne sont pas morts.

– Lésions de la maladie de Newcastle

✔ Forte congestion sous cutanée de la région abdominale ;

✔Prophylaxie sanitaire de la maladie de Newcastle

✔ Nettoyer et désinfecter les poulaillers et le matériel d’élevage régulièrement ;

✔ Vacciner toutes les poules chaque année avec un rappel après trois mois pour les sujets adultes, aussitôt après la saison des pluies ;

✔ Vacciner au même moment les poussins qui ont déjà des plumes, sinon attendre le mois de février pour le faire ;

✔ Ne pas introduire de poules dans le village en période d’épidémie dans la région ;

✔ En cas d’introduction d’une nouvelle poule la mettre en quarantaine pendant au moins une (1) semaine ;

✔ Abattage systématique des volailles contaminées ;

✔ Éviter les contacts entre les volailles domestiques et les oiseaux sauvages ;

✔ En cas de mortalité très importante prévenir immédiatement le service vétérinaire privé de proximité et le service d’élevage ;

✔ Appliquer les mesures de biosécurité (prophylaxie sanitaire et médicale) dans les exploitations.

⮚ Parasitoses externes des volailles

⮚ Signes

Les sujets atteints du parasitisme externe se comportent comme suit :

✔ Grattage et plumes ébouriffés ;

✔ Paupières et oreillons couverts de puces ;

✔ Abandon de nid à cause des argas.

✔ Visibilité de certains parasites sur leur corps.

⮚ Déparasitage externe

✔ Le déparasitage individuel est contraignant si bien qu’il faut plutôt penser à déparasiter entièrement les poulaillers traditionnels. Actuellement le traitement du parasitisme externe se fait par injection de l’Ivermectine.

✔ Il existe deux (2) types de traitement des parasites : le traitement préventif et curatif.

Traitement préventif

– Hygiène des enclos ;

– Fumigation ;

– Saupoudrage ;

– Capture des vecteurs ;

– Pulvérisation ;

– Décrochage des tiques (éviter cassure rostres) ;

– Capture des mouches ;

– Brûlure de la litière.

Traitement curatif

– Traitement curatif après apparition des symptômes ;

– Traitement après apparition des vecteurs (parasites) ;

– Couverture de l’animal ou de la partie infestée par de produits adéquats ;

– Bain ;

– Pulvérisation ;

– Fumigation

Les matériels utilisés sont :

✔ Pour le déparasitage externe : pulvériseurs, pinceau, récipient, fosse ;

✔ Pour bain : brosse et seringue et les produits eau, crésyl, ivermectine, teinture d’iode.

⮚ Parasitoses internes des volailles

● Signes

Les signes du parasitisme interne sont :

✔ Amaigrissement et baisse de la production des sujets atteints ;

✔ La crête et les barbillons pâles et souvent les plumes ébouriffées chez les sujets atteints ;

✔ Des cas de mortalités chez les sujets atteints.Déparasitage interne

Pour lutter contre les parasites internes :

⮚ Donner un vermifuge 2 fois par an, en début d’hivernage et en fin d’hivernage;

Dans le cas d’un vermifuge se distribuant à raison d’un comprimé pour 2 kg de poids, le mode de distribution est le suivant :

✔ Un comprimé entier pour un coq ou une poule ;

✔ La moitié d’un comprimé pour une poulette ou un coquelet de 3 à 4 mois ;

✔ Un comprimé pour 4 poussins ;

✔ L’Ivermectine en sous cutanée.

Mesures de gestion

Avant et après chaque séance de vaccination, il faut :

✔ Laver très proprement le matériel avec du savon ;

✔ Placer les aiguilles et les seringues dans une casserole ou dans une petite marmite contenant de l’eau et les faire bouillir pendant quinze minutes ;

✔ Les conserver à l’abri de la poussière.

Avantages

– Réduction de la mortalité de la volaille

– Amélioration de la productivité de la volaille

– Amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des éleveurs

– Réduction de la pauvreté des éleveurs

Inconvénients

– Demande une assistance technique.

– Coût élevé des produitsRéférences

– MAG/EL, 2018. Guide national de mise en place et d’animation de dispositif d’innovations paysannes en Elevage (DIPE). 87 p.

– Programme d’Actions Communautaires, 2006. Recueil des fiches techniques en gestion des ressources naturelles et de productions agro-sylvo-pastorales. 270 p.