Principes

La bonne gestion du matériel végétal et du semis permet une meilleure adaptation aux effets du changement climatique.

Trois principes orientent les pratiques d’adaptation au changement climatique selon la FAO/WOCAT, à savoir :

– Anticiper et limiter les dégâts éventuels (par intervention sur les facteurs qui vont déterminer l’ampleur des dégâts) et profiter des opportunités potentielles ;

– Supporter les changements (y compris en termes de variabilité et d’événements extrêmes) ;

– Réagir et faire face aux conséquences ou se remettre des dégâts

Pratiques

A – Gestion du matériel végétal

- Description

La semence est un élément stratégique des systèmes de production agricole. Sans semences de qualité et adaptées aux évolutions des contextes pédoclimatiques, la survie des sociétés rurales serait compromise. Le travail de sélection permettant de produire des variétés adaptées aux besoins des sociétés est donc fondamental, de même que celui de la multiplication des semences et plants présentant les caractéristiques favorables lors de leur semis. Pour assurer sa qualité le processus de multiplication de la semence paysanne est assez rigoureux. Le cycle des plantes La première étape est la connaissance du cycle de la plante : annuelle, bisannuelle ou vivace.

Représentation schématique d’un cycle annuel et bisannuel

La plante annuelle est une plante pour laquelle le cycle du semis à la récolte se fait en un an au plus. Exemple : le maïs, la salade, la tomate… Pour la plante bisannuelle, son cycle du semis à la récolte dépasse une année. C’est souvent le cas pour les légumes racines ou bulbes. Exemple : la carotte, la betterave, l’oignon… Enfin, une plante est dite vivace lorsqu’elle reste en terre et produit plusieurs années de suite.

Exemple : l’aubergine, le pois d’Angole. - Objectifs

– Rendre disponible des méthodes efficaces pour la production des semences des cultures annuelles, bisannuelles, etc.

– Améliorer les rendements et la production agricole.

– Augmenter le revenu des producteurs - Conditions d’utilisation– Mode de reproduction et fécondation : allogame / autogame

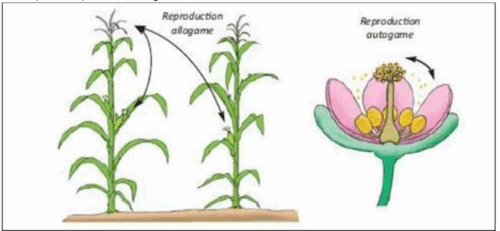

– Allogames : plantes qui se croisent entre elles lors de la floraison. Le pollen circule entre les fleurs par les insectes ou le vent. Exemples : maïs, aubergine, courge. → Mélange entre variétés possible.

– Autogames : les fleurs se fécondent avec leur propre pollen. Exemples : tomate, laitue, haricot. → Moins de risque de mélange variétal.

Dans la production de semences, il est très important de savoir si la plante est autogame ou allogame. Si elle est allogame, il faudra prendre certaines précautions pour que les variétés ne se mélangent pas. - Étapes de mise en œuvre

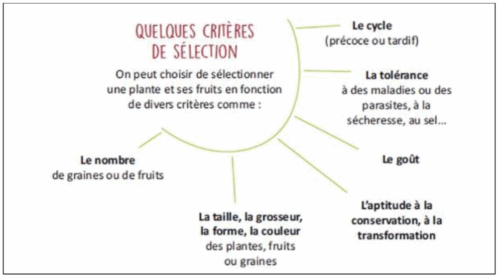

Critères et modes de sélection

Il existe plusieurs façons de faire de la sélection, selon l’objectif :

– Maintenir une variété : Sélectionner les plantes correspondant bien aux caractéristiques de la variété (taille, couleur, forme, cycle). Éviter les plantes très différentes pour garder la diversité interne de la variété.

– Adapter une variété : Sélectionner des plantes mieux adaptées au terroir (résistantes aux maladies, à la sécheresse, plus précoces, meilleur goût…).

– Créer une nouvelle variété : Rechercher et isoler des variations naturelles (mutations). Marquer les plantes, récolter séparément, ressemer et répéter pendant plusieurs années (au moins 5 ans).

Grands principes de la sélection

– Attendre la maturité : récolter à pleine maturité ou après séchage.

– Cultiver sur le long terme : sélectionner une variété chaque année sans interruption.

– Sélectionner en nombre : maintenir un bon nombre de plantes pour conserver la diversité.

Pour chaque culture, il est recommandé de sélectionner un minimum de plantes sur toute la parcelle (éviter les bordures), puis de mélanger les semences après extraction et tri.

- Entretiens

– Identifier les plantes correspondant aux objectifs fixés (maintien, adaptation, création).

– Marquer les plantes sélectionnées à l’aide d’un signe visible (ficelle, bâton…).

– Séparer et conserver les semences selon les objectifs.

– Réaliser chaque année le tri, la sélection et l’observation sur l’ensemble de la parcelle.

– Maintenir la culture sur plusieurs cycles pour stabiliser une variété nouvelle. - Avantages

– Meilleure adaptation des semences au terroir local.

– Sécurisation de la production en cas de changement climatique ou de stress.

– Production de semences autonomes et diversifiées.

– Possibilité de créer des variétés nouvelles et spécifiques à l’environnement.

– Renforcement de l’autonomie des producteurs.

- Inconvénients

– Processus long, notamment pour la création d’une nouvelle variété (jusqu’à 5 ans).

– Nécessité de rigueur dans la sélection et la gestion des semences.

– Risque de croisement involontaire chez les espèces allogames sans précautions.

– Demande une bonne connaissance des cycles végétatifs et des caractéristiques variétales.

- Références

– PSAE : formation en agroécologie des agents de l’agriculture (agents techniques et techniciens supérieurs) de la région de l’Est : cahier du participant

– BIOPROTECT : Éducation à l’adoption de pratiques agroécologiques : Support de formation et de vulgarisation

– Module de formation des GAP : Guide du facilitateur

– PSAE : formation des formateurs en agroécologie : Manuel du participant

– African Organic Training Manual : Crop Management

B -Semis étalés dans le temps

- Description

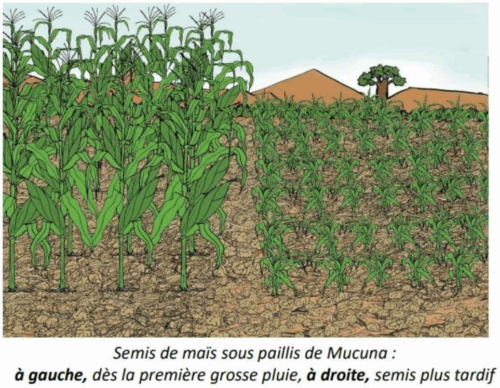

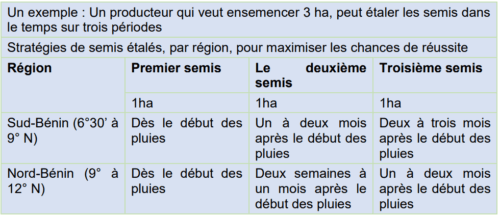

La technique des semis étalés consiste à semer une même culture à différentes dates, afin d’augmenter les chances de succès face à l’irrégularité des pluies. Cela permet de répartir les risques et de mieux gérer le calendrier des travaux agricoles.

- Objectifs

– Minimiser les risques de mauvaise récolte due à l’irrégularité des pluies.

– Réduire les périodes de pointe (de surcharge en travail). - Etapes de mise en œuvre

- Exigences pour sa durabilité et sa mise à échelle

– Accepter le risque de perdre, en partie, de la semence.

– Être prêt à saisir toute opportunité de pluie suffisante pour effectuer des semis précoces.

– Combiner cette stratégie avec les mesures de semis sous couverture végétale du sol.

– Rendre les informations météorologiques accessibles aux agriculteurs (radios rurales et autres canaux de technologies de l’information et de la communication). - Avantages

– Récoltes précoces vendues à meilleurs prix.

– Raccourcissement de la période de soudure. - Références

-Idani M., Akindélé A. A., Medéou F. K., Ogouwalé E., 2013. Stratégies d’adaptations paysannes au changement climatique dans l’Arrondissement de Dassari (Bénin, Afrique de l’Ouest) XXVIème colloque de l’Association internationale de climatologie. PP 291-296. ProSOL, 2018. Manuel de l’agriculteur. MAEP, ProSOL/GIZ, 27 p.

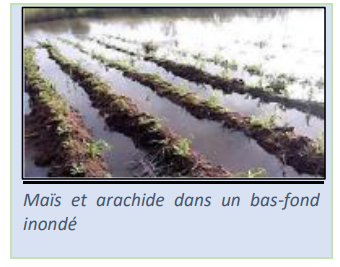

C – Semis précoce dans les bas-fonds

- Description

Le semis précoce dans les bas-fonds est une stratégie de mise en valeur de zones marginales autrefois rarement exploitées.

À la recherche de stratégies d’adaptation au changement climatique (gestion de la sécheresse), les agriculteurs, malgré les risques d’inondation, profitent des pluies précoces pour mettre dans les bas-fonds des cultures qui n’y sont pas adaptées. - Objectifs

– Mettre en valeur les zones marginales autrefois rarement exploitées ;

– S’adapter à la sécheresse - Condition d’utilisation

– Le semis précoce se fait dans les bas-fonds. - Etapes de mise en œuvre

– Semer de façon précoce le maïs, l’arachide dans les bas-fonds et les récolter avant les inondations. - Exigences pour sa durabilité et sa mise à échelle

La culture dans les bas-fonds comporte toujours un risque :

– Les situations imprévisibles exceptionnelles d’inondation peuvent emporter tout un champ.

– Les animaux d’élevage en quête de pâturage constituent une menace permanente pour les cultures dans les bas-fonds surtout en saison sèche.

– Prévoir des digues et des drains pour gérer les flux d’eau.

– Pour préserver l’environnement, la loi interdit l’exploitation des berges des cours d’eau. - Références

– ProSOL, 2018. Compendium de fiches techniques du formateur. MAEP, ProSOL/ GIZ, 97 p.